绿色能源耦合正当时:风光氢氨醇的综合应用探索

能源的耦合作战正迎来难得的机遇。一方面,我国石油、天然气对外依存度的日益增大,2023年统计数据显示我国原油对外依存度72.9%,较上年增加了1.7%;天然气对外依存度42.2%,较上年增加1.8%。另一方面,2023年我国新增风光装机量已经达到2.9亿千瓦,2024年预计新增装机量2亿千瓦,我国电网已经难以承担更多的风光能源装机并网,新增电力难以消纳、绿色能源项目难以开发、技术难以验证成了新能源项目的“新三座大山”,极大的遏制了能源产业的蓬勃发展。

中国承诺力争在2030年前实现碳排放达峰,力争在2060年前实现碳中和。面对能源消耗和环境污染,大力开发利用光伏和风电等可再生能源是推动可持续发展的必然选择,也是实现“双碳”目标的重要举措。但风电、光伏可再生电力的波动性、间歇性导致电网不稳定性增加,另外可再生电力目前产业链尚未形成,富余电力难以消纳。在当前光伏、风电产能过剩的危机下,盘活可再生能源项目就需要产业链的循环消纳,利用富余的风光能源和低谷电力电解水制氢,将氢作为中间原料去生产绿氨、绿醇、绿色航煤等合成能源,支撑起我国大规模的可再生电力消纳,实现能源体系的再建构。

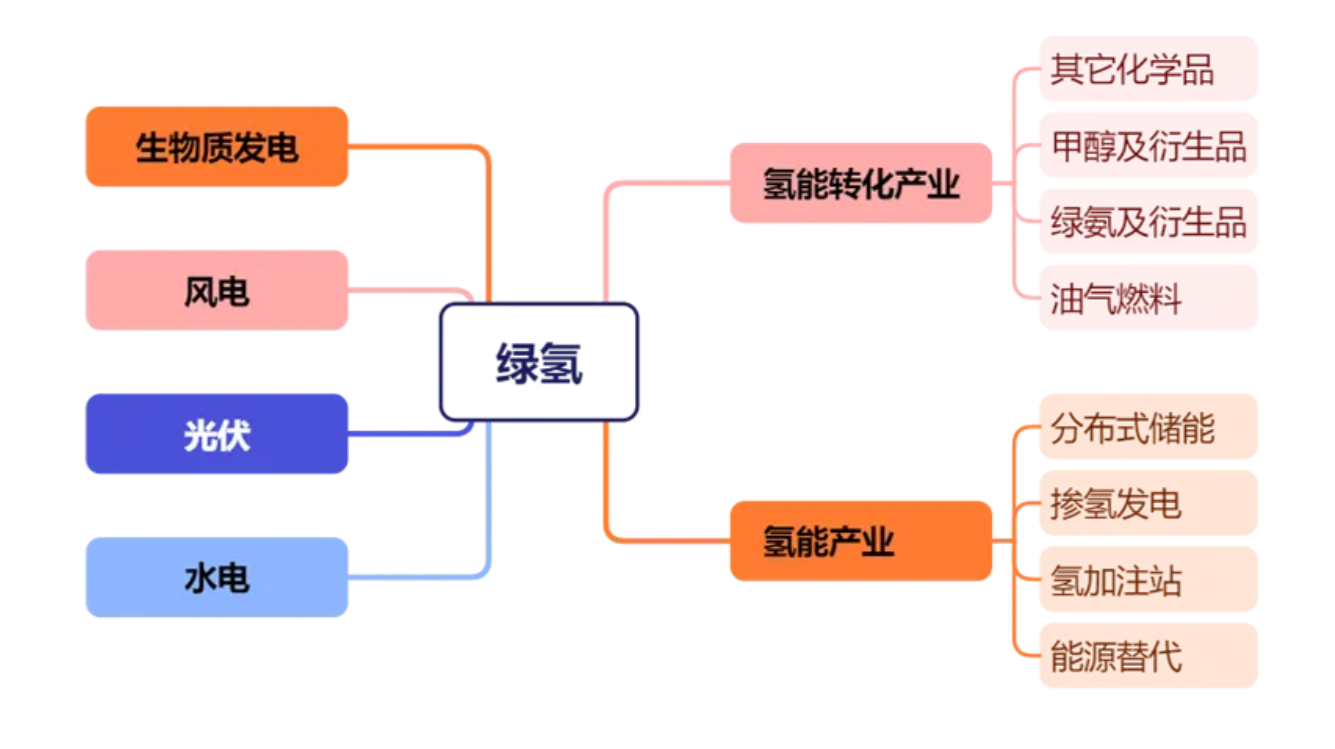

氢能作为一种清洁低碳、灵活高效、来源广泛、应用多元的能源,以氢能为核心,实现氢基绿色能源转化,是氢能代替石油、天然气等化石燃料的可行路径,实现富余风光资源时间和空间的跨越,以物质元素的形式将富余电力储存,有助于实现“源-网-荷-储”一体化发展,同时可与绿氨、绿醇等后端合成能源耦合作战,从风光—绿电—储能—绿氢—绿氨绿醇,形成从资源端到消纳端的全产业链,最后赋能化工、工业、交通运输等下游应用。

1、氢氨醇的耦合是能源体系构建的关键

氢的沸点低至-253℃,而氨的沸点为-33.36℃,这使得氨与氢相比更易液化,液化储运成本相对更低。氨具有较高的热容量,可以帮助控制储存温度,从而减少储存成本。其不易燃,易液化、易储存、便运输等优点,使其成为了绿氢利用的重要载体;其更高的安全性、更可靠的储存能力、更低的成本,使其成为了更安全的可持续性氢储运方式。

绿色氢基化工市场潜力巨大,氢氨醇一体化是耦合的能源技术,旨在解决氢能大规模储运的难题,拓宽氢能产业的应用场景。国际上已形成绿色氢基能源标准,为国际氢基能源交易提供了标准保障。例如2023年国际海事组织的规定,将会在2030年实现5%至10%的零碳航运燃料使用,使得国际氢基能源需求订单开始增多,随着全球减碳市场逐步升级扩容和技术设备的迭代升级,氢基能源项目将有望在市场中获得较大收益,抵消与传统化石能源工艺之间的成本差距。

我国政府已出台相关政策,鼓励氢氨融合技术的发展。例如《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》提出扩大工业领域氢能替代化石能源应用规模,并积极引导合成氨等行业向低碳工艺转变。《“十四五”新型储能发展实施方案》提出依托可再生能源制氢(氨)的氢(氨)储能等试点示范,将探索风光氢储等源网荷储一体化和多能互补的储能发展模式列入“十四五”新型储能区域示范。

2024年绿氢最热的下游是绿氨和甲醇,绿氨的制备原料获取相对简单,相比之下制备绿色甲醇、航煤的原料获取相对复杂。2022年《浙江沿海地区可再生能源制氢的成本研究》中,分析了可再生能源制氢方案中风电、光伏与制氢设备的配置方案并测算了制氢成本,成本分别为34.18~36.56元/kg和41.07~42.82 元/kg,并且还分析了光伏结合谷电制氢的可能性,计算得出制氢成本约为25.56~26.95元/kg,具有较好的经济性。2022年在《可再生能源转化为氨氢能源体系技术和经济性分析》中,以四川省凉山州可再生能源电解水制氢、空分制氮为原料生产30万t/a合成氨装置为例,装置总投资134935万元,按液氨生产消耗定额和消耗品的市场价,其中电价按四川上网价0.18元/kWh计,计算“绿氨”单位生产成本为1672元/吨,具有很高利润空间。当采用可再生能源电价为0.1元/kWh,每吨“绿氨”成本为900.55元,考虑运输成本(每吨约270元),终端用每吨液氨成本是1170.55元,采用分布式氨裂解制氢每公斤成本为18.13元,每公斤氢气利润约50%,经济效益很明显。

通过“绿氨”运输体系,建立可再生能源合成氨氢醇系统。以清洁且资源量丰富的可再生能源为动力进行氨醇的合成,通过运输网络,采用分布式供氢,解决氢能社会的氢能源供应体系,真正建立可再生能源储存体系。因此,建立可再生能源-氨氢醇体系,能降低化工和能源板块的化石能源消费的比重,助力实现我国碳达峰、碳中和目标,符合我国绿色低碳的能源发展方向。

绿色航煤合成的技术路径离不开氢,同时航煤的使用和制备在航天使用过程中逐渐形成了完备的体系。欧盟政策和法律鼓励在民用航空领域使用可持续航空燃料,强制航空燃料供应商从2050年开始,确保在供给燃料中含有最低比例的绿色航煤。从2030年开始,燃料还需包含最低比例的合成燃料,绿色航煤和合成燃料的比例将逐步提高,到2050年将达到70%和35%。但航煤属于管制能源,出口需要获得配额,生产需要获得资质,虽然绿色航煤的全球市场随着减碳需求逐步扩大,但如何行之有效的生产出口仍然需要国内众多企业花费时间去探索。

2、氢氨醇与风光的耦合,底层的逻辑是低碳化的能源互联

氢氨醇一体化是将氢能、氨能和醇能耦合的能源技术方案,它是新能源在时空中耦合的新介质,是未来的重要长时储能手段。氢能作为一种清洁能源,其开发和利用对于减少碳排放具有重要意义。通过电解水制氢,并与氨、醇结合,可以解决氢能大规模储运的难题,并拓宽氢能产业的应用场景。

光伏,风电,天然气,氢氨醇,电网,储能构成了能源的生产、传输、存储与消纳,在“双碳”目标下,不同的能源形式之间相互转化,互联互通,以低碳高效为目标价值导向,实现更高程度的集成优化是能源互联的出路。比如,氨能利用分为传统行业和新能源行业两种。氨能在化肥、军工、环保、制冷等传统行业已得到广泛应用,是关乎国计民生的基础化工产业,同时在氢氨一体、氨燃料电池、氨内燃机/燃气轮机等新能源领域利用场景迅速发展。

尽管目前“风光氢储氨醇一体化”赛道热度很高,但产业的普遍亏损、技术要求和能源系统的协同把控让国内的企业进退两难。首先一个典型的风光氢储氨醇一体化项目,投资规模巨大,项目前期资金要求较高,其次绿电的波动性和时段性导致项目需要配置储能装置,柔性用电的技术尚需时间,低比例储能难以解决电网波动问题,再者需要合理配置电化学储能和储氢罐比例,一方面实现投资的最优解,确保产业设备运行的经济性和安全性,另一方面考验运营企业的优化调度和系统集成能力,此时系统组织的前端输入和整体化设计就显得尤为重要。

中国立足于全球化视野,在世界上率先提出“构建全球能源互联”倡议,提出按照“先国内、后洲内、再洲际”的总体推进原则,将全球能源互联建设分为国内互联、洲内互联和洲际互联三个阶段,按照每个阶段的发展重点和实际情况统筹推进。第一阶段,加强各国国内能源互联建设,开发各国内部的清洁能源。第二阶段,实现洲内的跨国能源互联和清洁能源基地的开发。第三阶段,建设“一极一道”清洁能源基地(北极的风电基地和赤道的太阳能基地)的开发,基本形成全球能源互联大构想。

未来的能源互联,可能不仅仅是多样化绿色能源的耦合利用,同时需要通过对各种清洁能源的开发利用,将各种能源相互关联,结合日新月异的数字化技术,构建一个立体化、智能化、高端化的能源互联网。这样的系统可以使每一种能源都实现最优化的供需平衡,达到最大的能效水平。因此,构建未来的“全球能源互联+”基础平台和能源互联网,是能源可持续发展问题的有效解决方案。